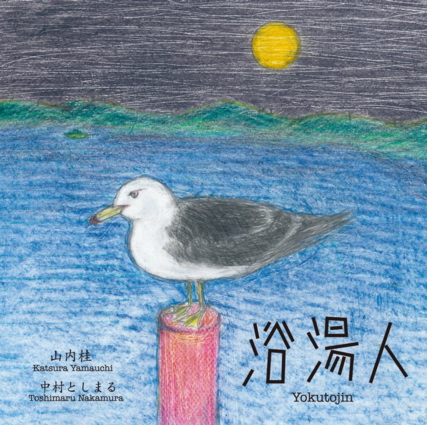

このホームページはサックス奏者、山内 桂(やまうちかつら)の演奏活動記録です。中央の音楽シーンからは遠く離れた地で、長い時間をかけて独自の瑞々しい音楽を醸し、比類なき独特のサウンドと語法が新たな出会いを求める。 ●スケジュールその他のお問い合せは お気軽にこちらまで(山内桂) salmosax@oct-net.ne.jp ※断わり無き転載はご容赦願います。  Ftarri Collection 7 2013  Ftarri Collection 4 2013  Spanien jvtlandt(Denmark) 2013  Three Rushes 2010  Yokutojin/浴湯人 2012  朝 見 jvtlandt(Denmark) 2010  祝 子 salmosax ensemble 2008 ★MUSICサンプル試聴版 ・Salmo (another take)  Signal to Noise Vol.4 2007  Signal to Noise Vol.2 2007  WINTER 2007  PATIRUMA 波照間 2007  LA DRACHE 白雨 2006  SALMO SAX 2003 CD解説 キャットフィッシュ CD取扱店一覧 Contact salmosax@oct-net.ne.jp イントロデュース 大友 良英 INTERVIEW (English) 1 improvised music from japan インタビュー 2 音場舎通信 北里 アムステルダム滞在紀 山内 桂 欧州即興紀行 山内 桂 トフのモノローグ tofu-tokiwa 山内 桂と「呼吸」 「AND SO ON」吉村 光弘  Salmo Band Katsura Yamauchi(sax) Kouta Hurusawa(as) Keiji Koide(b) Kenji Umeki(ds) ●スケジュールその他のお問い合せは お気軽にこちらまで(山内桂) salmosax@oct-net.ne.jp サルモ・サックス このホームページはサックス奏者-山内 桂の演奏活動記録です。 |

即興をめぐって 〜山内桂と「呼吸」〜 吉村光弘

「AND SO ON / 以下同様」(著者/吉村光弘 2008年4月11日出版)より

サックスという楽器は、例えばトランペットとは違ってそれほど歴史性がある楽器ではない。サックスはその誕生(1)から、たかだか200年弱の時間しか経過していない。そのため、サックスによる音楽は、その誕生とほぼ同時代に(正確には数十年遅れて)アメリカで派生した「ジャズ」、あるいは「即興演奏」の歴史と共にある。 「ジャズ」は、常に「新しさ」を追求することで今日まで発展してきたといえる。ある一定の形式を保ちつつも、何らかの新奇性を取り入れることでジャズは進化してきたのだ。今日の「音響的即興」演奏も、ジャズの本質的な部分が奇形化され、そして前衛化する過程で生まれたといってよい。しかしながら、そのような表面的な新しさや、素材や音響の珍奇性を求めるような即興演奏は、もはやすでに袋小路である。 例えば、杉本拓は大谷能生によるインタヴューで、今日の即興演奏について次のように述べている。

「色々な人の即興演奏を聴いていると、最近はまた、これまで離れたと思っていた磁場みたいなものがまだ働いているなぁってことを感じることが多いんですよ。我々もインプロだとか言ってさ、新しいことをずっとやってきたつもりだったんだけど、確かに音の質は変わって、これまでに副次的要素だったものが表に出てきたりだとか色々な変化はあったんだけど、それは昔からあった要素が拡張されたってだけで、どうしても「即興」っていう磁場とか重力の中に演奏が吸い込まれてしまう。そうしたことを凄く今強く感じていて、それは私だけじゃなくて、多くの人がしばらく前から実感していることだと思う。」(2)

杉本のこの発言は、今日の即興演奏における問題点を正確に把握している。ここで杉本のいう「磁場」、「重力」とは一体何か? それは例えば、デレク・ベイリーらによって確立された「ノン・イディオマティック」な即興演奏が、やがては行き着く、ある種の限界性のことである。かつては「ソリッド」であった音楽が、容易に「アトラクティヴ」なものに変質してしまう。(3) 斬新な「スタイル」も、それが一つのスタイルとして固定化されてしまえば(それが斬新であればなおさら)、いとも簡単にジャンルとして名付けられ、消費される。このことは避けられないことなのだろうか? 今日において「音響的即興」と呼称されるような音楽も、現在では一つの「イディオム」や「スタイル」として安易に模倣、引用され、そしてもはやそれは形骸化しつつある。「音響的即興」演奏を評価する枠組みと文脈は、今となっては既にあるのだ。どんなに目新しい試みも、いつだってその評価の枠組みの中で、相対的に位置付けられてしまう。そうであるならば、今日の即興演奏の可能性はどこにあるのか?

九州大分県在住のサックス奏者、山内桂は、23年間のサラリーマン生活を経たのち、2002年に48歳にして脱サラし、現在は音楽中心の活動を行っている。とりわけ近年は、大分にとどまらず、東京を始めとして日本各地で旺盛なライヴ活動を行い、またヨーロッパ各国にも活動の幅を広げている。現在までに2枚のソロCDアルバム(4)を発表している。 「即興」を中心に演奏を行う、山内桂の音楽を聴くたびに私が強く感じるのは、とりわけその「呼吸」それ自体の安定感と、「ブレのなさ」である。というよりもむしろ山内は、「呼吸」のみをその演奏の基盤に置いているように私には思える。そのため、山内の音楽には、特殊な奏法による音響の新しさや、形式の新しさといったものは(ほとんど)存在しない。だがそのことこそが、逆説的に山内の音楽を他者から徹底的に分かち、また固有のものにしているのである。

サックスやトランペットなどの、いわゆる管楽器は、「呼吸」を通じて、つまり息を吐くこと(呼気)と吸うこと(吸気)の「循環/フィードバック」によって、管内の空気を振動させることで音を発生させる。当然ながら、息を吹き込まないと管楽器は音を発することはない。その意味で、「呼吸」こそが、管楽器を演奏する上で最も重要なことである。 では「呼吸」とは一体何か? 一言でいえばそれは、内部と外部のガスを交換することによって、生命エネルギーの変換、循環を促すことである。すなわち、「呼吸」はすべての生命体の、活動の根源である。「息」をすることによって「生き」ることが初めて可能となるのだ。だが、われわれはその呼吸を、日々の生活においてあまりにも「無意識」に行っている。ことさらそれを意識して行うことはない。そもそも、われわれは呼吸の仕方を誰に教わったわけでもなく、生まれたときから泣くことと同時に、「自然」に行っているのである。

山内の音楽は、サックスという楽器における、何らかの特殊な「奏法」を追及したり、楽器を物質化したり、オブジェとして「異化」することで、従来とは別の即興演奏の可能性を探求することを主眼にしているわけではない。新奇性や音響の新しさ自体は、山内にとっては目指されるべきものではなく、仮にそのようなものが存在したとしても、それはあくまで副次的なものだ。また、例えばデレク・ベイリーのように、何らかの「イディオム」や「言語」から自由になることを目的化したり、それに囚われたりもしない。そうではなくて、山内はわれわれが日々の生活において「無意識」に行っている「呼吸」そのものを、ただ単に淡々と実践しているだけなのではないか? 「息」を吸い、そして吐くというプロセスの間に、サックスという「管/メディア」を差し挟むことによって、「空気」そのもので空間を色づけ、デザインすることが山内の主眼なのだ。それが結果的に「音楽」という形式に昇華/消化されているのである。 山内の淡々とした演奏は、時に「自然」をイメージさせる。山内は、ある一定の長さの呼吸音や、単純な音階を執拗に、ただひたすら反復する。ソロ演奏の場合でも共演者がいる場合でも、このことはほぼ一貫している。その「呼吸」と音響がブレることが皆無なのである。状況や共演者に演奏が左右されることもほとんどない。山内は、他者に対して徹底的に無関心である「かのように」見えるのだ。にもかかわらず、他者の音をいたずらに排除するのでも、またそれらを支配するのでもなく、山内の音は、ギリギリのレベルで控えめに、音が鳴らされる場や他者と共鳴しているのである。また、山内が奏する音響は、例えば同じサックス奏者であるミシェル・ドネダのように多種多様ではないし、ほとんど限定されている。奏法にさほどヴァリエーションがあるわけでもない。しかし、その「限定性」は何らかの意図や狙いのもとに求められたものではなくて、ほとんど山内の「資質」のようなものだ。ある意味それは、生きる上での、山内の素朴な姿勢そのものである。意識して自らの音楽的志向性を「ミニマム」にし、限定化するのではなくて、意識ではコントロールが効かない、「無意識」の佇まいがそうすることを強いるのだ。

おそらくデレク・ベイリーの音楽は、「意識」によって徹底的に計算され、コントロールされたものだと思う。音楽を中心付ける、ある一定の「秩序」や「規則」や「イディオム」に回収されることを逃れるためには、「意識」の覚醒が必要不可欠だ。しかしながら、それらに音が中心化されることを、注意深く回避することへの志向性、このこと自体もある種の「秩序」であり、「規則」であり、また「イディオム」ではないか? ベイリーは演奏を中心付ける、メロディーやハーモニーやリズムといった何らかの規則性が、音楽の中に生じることを厳しく制限した。そのためベイリーの演奏には、まったく秩序がなく、音の発生が「ランダム」であるかのように聞こえる。だがその「ランダムネス」を本当に徹底するのであれば、例えば演奏中に「ドレミファ、、、」といった音階や、一定のリズムが生じることをも受け入れることが出来たのではないか? ベイリーの演奏は、われわれ人間の一般的な認識能力から見れば「無秩序」で「ランダム」に聞こえる、というだけの話で、他の視点や文脈から見れば、それは決してランダムではなくて、むしろある種の「秩序」として聞こえうるし、そのように見なすことも可能である。逆に演奏中に現れる「ドレミファ」という音を「ランダム」だと規定することも出来るはずだ。なぜならば、あらゆる現象や行為は、何らかの規則に適応させ、それに一致させることできるのだから。(5) その意味で、「ノン・イディオマティック(という名の秩序)によって導かれた、ベイリーの演奏は、「即興」というよりもむしろ「作曲」に近い。「即興」演奏とは言いながらも、ベイリーは過去の自分の演奏(のスタイル)を、ある種の「芸」として自ら模倣し、反復していたに過ぎない。このことこそがベイリーの音楽が「アトラクティヴ化」した理由であろう。だが、このような「アトラクティヴ化」を一体どのようにして回避すればいいのだろうか? それを回避する手段は、はたして存在するのだろうか?

ベイリー以後、例えばエレクトロニクスが普及することで、様々な新しい楽器や素材が生まれ、またそのことによってベイリーを乗り越える形で、新たな即興演奏の方法論が派生したかのように思われる。だが本当にそうだろうか。本質的には、それらはベイリーと何ら変わらないのではないだろうか。では、山内桂の場合はどうか? 山内は、ベイリーに引きつけて語られるような、「即興」演奏の政治的な文脈や、またその「磁場」や「重力」に収束してしまうメカニズムに力で抗したり、乗り越えたりすることに対して、徹底的に無関心である。山内は、自分が奏するサックスの音響を積極的に操作し、意識的にコントロールする、というよりも、自分の中の、未明の領域であるところの「無意識」に、楽器を操作する主体性そのものを(半ば)委ねてしまっているのではないか? つまり、山内がサックスを演奏しているのではなくて、「呼吸」そのものが、あるいは「無意識」そのものが演奏している。ベイリーには存在する、音に対する過剰な「意識」が山内には希薄である。この「無意識」の領域で、より一層自由に遊ぶための一つの手段が、山内にとっては「呼吸」なのではないか。「呼吸」は、「意識」と「無意識」の境界線上にある。サックスを奏する上で山内が屹立している場所は、この「意識」と「無意識」のあいだである。あるいは誤解かもしれないが、山内は「意識」による音のコントロールを、どこかで放棄しているように私には見えるのだ。

ところで、「無意識」とは何か? 例えば「歩く」という行為を例にして考えてみたい。通常われわれが歩くとき、どのような身体動作を行っているのだろうか。左足を上部に持ち上げ、進行方向に移動させて踵から地面に着地させる。踵の重心が前方に移動する際、一気に足裏全体を地面にペタっと付けるのではなく、重心が足裏の中央、やや外側から足の小指の付け根に移動するよう意識しつつ、重心を小指の付け根から親指の付け根にすばやく移動させ、ここで親指にぐっと力を入れて踏み込む、と同時に荷重をかける。そしてその動きと並行して右足を蹴り上げ、進行方向に移動させる。動くのは足だけではない。その際に左手はどのように動き、蹴り上げた右足とどのようなバランスの元に動いているのか。そして、左手をどれぐらいの角度まで振れば、右足はどれぐらいの距離を移動するのか、、、。などといちいち考えて歩いているわけではない。当たり前である。大体そんなことを考えていたら、そもそも歩くことが出来ないだろう。今、私は実際に、自分が普段どのようにして歩いているかを、逐一意識しながら分析しつつ歩こうとしたら、本当に歩けなかった。動きが明らかに不自然になって、止まってしまった。自分が一体どうやって歩いているのかがわからなくなってしまったのだ(ここで一度読むことをやめて、ぜひとも普段自分がどうやって歩いているかを意識しながら、実際に試していただきたい。本当に歩けないから)。つまりいつだってわれわれは、意識せずに何らかの行為を行っている。意識を経由した上で歩いているわけではない。意識を介在させずにほとんど「無意識」で行為しているのだ。 では、即興演奏の場合はどうか。ある音を出す「瞬間」に、その音をどのぐらいの音量で、どれぐらいの長さで、どのようなタイミングで鳴らすか、ということをいちいち意識し、思考していたら、おそらく一切の音も出すことが出来ないだろう。それがどのぐらいの音量で、どのぐらいの長さで、どのようなタイミングであったか、といったことを分析できるのは、あくまで音を出した事後のことで、音を出す前にその音を「完全」に計算したり、予期したりすることは出来ない。「意識」において、実際の行為を、つまり音を出すことを「完全」にコントロールすることは不可能なのだ。この「不可能性」こそが、即興演奏の一つの重要なカギとなる。即興演奏家は、ほとんど「無意識」のうちに音を出しているはずである。すなわち、「意識」という司令塔があり、それによって身体のコントロールと音の制御が行われているわけではないのだ。 だから、即興演奏を行う上で問題になってくるのは、自分の「意識」でコントロールが出来ない、この「無意識」に対して、どのようにアプローチをするか、ということだ。つまりここでいう「無意識」とは、ある種の「他者」性のことだといってよい。それゆえ、何らかの「他者」性とのコミュニケーションを(「不可能性」を孕んだままに)、「演奏」という営為においてどのように行うかが、個々の即興演奏家に問われているのである。

山内は、即興音楽業界内部の「動向」や「流行」といったものからは、遠くはなれて音楽活動を行っている。過剰な情報に溢れ、常に速度を求められる都会ではなくて、大分県という、音楽活動をする上で決して有利とはいえないような地方都市を本拠とする山内は、新しさにはほとんど興味がないように私には映る。そのような目新しさや、表層的なものにブレることで簡単に消費されることのない、自然のような「鈍感さ」。そしてそのことによる「強靭さ」。またその裏側に潜む「柔軟さ」。山内の音楽に見受けられるのはこのようなことだ。 山内の音楽とその存在には、いまだに新しさを求めて止まない「即興」音楽に対する、ある種の強烈な批評性が内在しているのではないか? むろん、山内はそんなことは微塵も意識していないだろう。山内はいつだって自然体であり、彼はただ「呼吸」をするように淡々と「演奏」をしているに過ぎない。しかし、その「呼吸」のような、日々の単純な「反復」にこそ、本来の意味での「新しさ」や「豊かさ」が内在しているのではないだろうか。 私には今日の即興演奏の可能性(の中心)が、具体的にどのようなものであり、そしてそれがどこへ向かおうとしているのかわからない。しかしながら、その可能性は、未明のどこかに存在するものではなくて、現在形の中に、常に既に潜在化しているのだと思う。もしかしたらそれは、例えば山内の実践の内に示されているのかもしれない。 管楽器のことを、英語では「wind instrument」という。つまり「風」の楽器。「呼吸」を通じて、見えない空気を振動させる、山内桂のサックスの音は、まさに「風そのもの」である。そして、その「風」はいつだって同一のものではなく、常に新たな「可能性」と「差異」を産出し続けるのだ。(『三太』七号 2007年7月)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

註

1. 1840年代にアドルフ・サックス (Antoine-Joseph 'Adolphe' Sax) によって考案された。

2.「杉本拓インタヴュー」『IMPROVISED MUSIC from JAPAN 2004』2004年12月

3. 杉本拓「二つの世界」(『三太』1号、2006年2月)参照

4. 山内桂『SALMO SAX』、『Patiruma (波照間) 〜SALMO SAX 2〜』(共にSalmo Fishing Association)、その他のリリースにミシェル・ドネダとのデュオCD『La Drache 白雨』(Improvised Music from Japan)などがある。(2007年6月現在)

5. 極端な言い方をするならば、ライヴのたびに毎回同じ(例えば「ドレミファソラシド」を30分間繰り返すといった)演奏を行うことを「即興」と規定することも可能である。もちろん、そこでは「同じ」ということの意味が問われるだろうが。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

/ TOP / CONCERT SCHEDULE / ANOTHER SCHEDULE / BLOG / MUSIC & CD / PROFILE / REVIEWS / PHOTO / MOUNTAIN / AQUA / LINK / HOME /

Salmo Fishing Association

© Katsura Yamauchi 2003

Salmo Fishing Association

© Katsura Yamauchi 2003